福島で生まれた野外音楽フェス「LIVE AZUMA」。コロナ禍という逆境のなかでスタートし、地元との関係を紡ぎ、運営体制を磨き上げながら着実に動員を伸ばしてきた。コロナ禍を経て苦境に立たされるローカルフェスも多い中、既存の音楽フェスの枠にとどまらず、地域とともに育ってきた「LIVE AZUMA」の現在地と未来、そしてこのフェスの作り上げてきたプロセスを主催の中心メンバー坂口和義氏(クリエイティブマンプロダクション)と佐藤亮太氏(フライング・ベコ)に聞いた。

4年目だからこその手応えと”らしさ”

―初年度からここまで、どのように成長してきたと感じますか?

坂口: コロナ禍の真っ只中に前身となる無料イベント「PARK LIFE」からスタートし、今年で「LIVE AZUMA」としては4年目を迎えます。クリエイティブマンプロダクション自体としては多くのフェスを手がけさせてもらってきましたが、新しい場所・コンセプト・座組みでの開催ということで、1年目はとにかく手探り。そこから試行錯誤を重ね、4〜5年を経て、もともと描いていた構想が形になり、お客さんにも伝わってきたように感じています。

―1、2年ではやはり伝えるのは難しいものですか?

坂口: 1年目が「始動」だとしたら、2〜3年目は「開拓」の時期。そこからお客さま、そしてスタッフさんにも“フェスのらしさ”が浸透していく感覚がありました。毎年お願いしているのでスタッフ同士も馴染んできて、会場の特定の名称などワードひとつだけ投げかけても、すぐに意思疎通ができる段階になっていますね。

佐藤: 例えば「◯◯ステージ」と話題に出れば、距離感やイメージがすぐ共有できて、話が早いという感じですね。

坂口: そうそう。1〜2年では漠然としていたものが、3〜4年目になると輪郭がくっきりしてくる。それは運営側だけでなく、お客さんにとっても同じだと思います。

佐藤: 振り返ると、2021年に同じ場所で無料フェス「PARK LIFE」を開催できたのも大きかったですね。認知と経験につながり、翌年の第1回にスムーズにつながった。いきなり大規模で始めていたら難しかったと思います。

―ある意味、第0回としてのスモールスタートがフェスの輪郭を形づくった?

坂口: そうですね。当時は規制も多く、エンタメ業界、特にフェスは大変な状況ではありましたが、皆さまのお力添えのお陰がありまして、何とかやりきれてよかった。その踏ん張りが今につながっていると思います。

―そういったスタートを経たLIVE AZUMAですが、他のフェスのインタビューでも3、4年目をクリアするのが難しいという話を聞くことがよくあります。勢いだけでは何ともならないということとか。そのあたり上手くいっている要因みたいなものは何だと思いますか?

坂口: 内部の話をすると、このフェスの座組(※福島テレビ、フライング・ベコ、クリエイティブマンプロダクションの3社による事務局)に由来するところでもあるのですが、フェスに関する様々なことを気持ちを持ってしっかり話し合う「合議制」で決めてきました。地元の声と外部の経験、その両方を交わしながら進めてきたのが強みだと思います。

佐藤: 福島で絶大なネットワークと基盤がある福島テレビ、そしてサマーソニックなどを手がけるクリエイティブマンプロダクション、そして僕は福島出身で東京でも活動してきたこともあり、地元の温度感と外部のスケール感、その両方を融合させられたのが大きかった。そのあたりを話し合って進められたのがここまで上手くやってこられた要因かなと思っています。福島テレビと我々だけだと温度感が出せてもスケール感が出せない。

坂口: 逆に我々だけが現地でがむしゃらに旗を振って、福島のために何かやろうとしてもうまくいきづらいかなと。本当に福島の人が今求めているものは、やはり福島の人からの心からのコメントが大事で。新しいチームと福島メンバーがいてくれたからこそ、これまで弊社が都心で手掛けてきたフェスとはまた少し違う雰囲気のフェスが作れているかなと。3社あってこそですね。

佐藤: そういうところを補い合っているチームだと思いますし、その座組自体が、我々が目指す、東北にはまだ少ない「多ジャンルが混ざり合うフェス」を体現していると思っています。

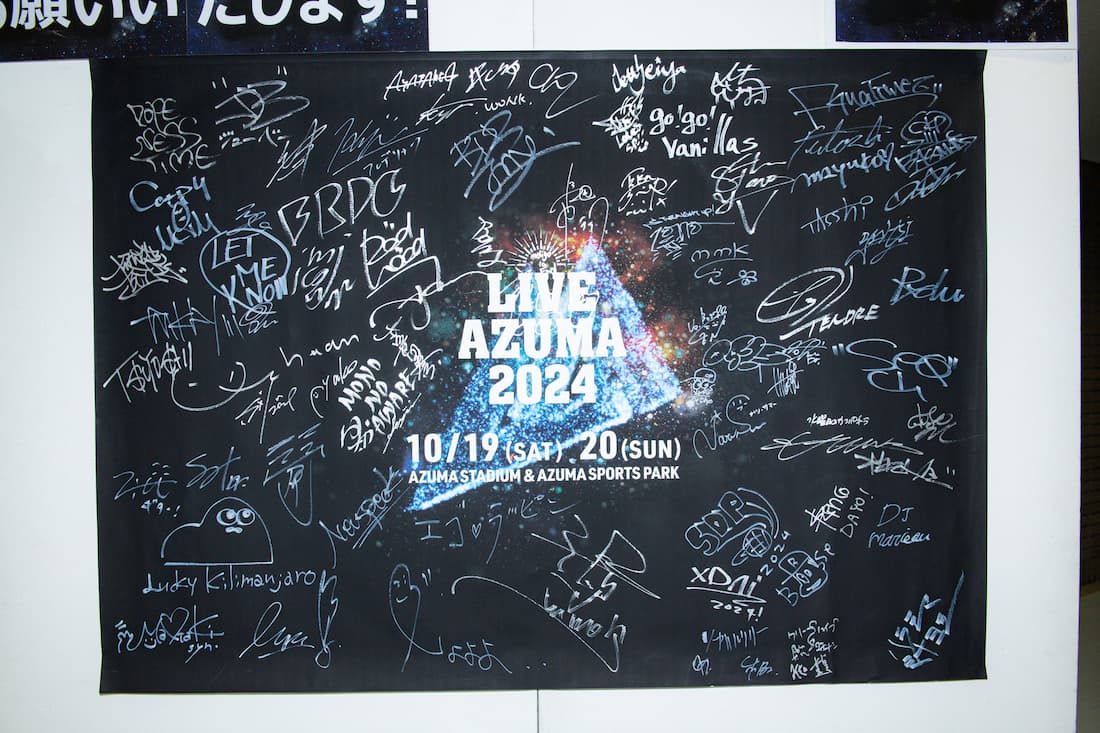

―アーティストのラインナップも「LIVE AZUMAっぽい」というようなイメージもできてきた気がします。

佐藤: 福島には2011年以降、復興をテーマにした音楽イベントがたくさん生まれました。そういうイベントに救われてきました。そしてまた時間がたって、LIVE AZUMAでは、ヒップホップやクラブミュージック、そしてロックも混ざる、「純粋に音楽を楽しむ場」を作れたらと思って立ち上げたので、そのあたりは今までの福島にない、東北にないようなラインナップになっていると思っています。

坂口: ジャンルの枠を超えて純粋に音楽が好きな方達に出ていただくというのが、LIVE AZUMA”らしさ”とか”LIVE AZUMAっぽい”みたいなラインナップになってきているのかなと。とてもありがたいことに何度もご出演いただいているアーティストさんもいらっしゃいますし、最近は「出たい」と仰ってくれる方々も増えてきました。大御所の方も若手の方も、そして福島にゆかりのある人たちも。僕らは単なる「大きなフェス」ではなく、「福島でやる意味」を大事にしています。例えば全国ツアーなどを行うと、本当はアーティストさんとしても色んな場所でやりたいけれど、スケジュールや移動行程の都合もあったりして、東北は一部の地域のみになってしまうこともあるというのを聞いたりします。そういったときに福島でこのフェスに出ていただけると、アーティストさんにとってもオーディエンスに会える場所として機能すると思ってもらえることもある。そういった受け皿にもなってきていることも感じてます。

あと福島にゆかりのアーティストさんと言ったのですが、もちろんご出身が福島県ということもありますが、以前一緒にインタビューにも登場した佐藤将一さん(福島テレビ)をはじめ、地元との色んなネットワークや情報が常に入ってくるので、「このアーテイストさんのマネージャーが福島出身でLIVE AZUMAに興味があるそうです」みたいな話もあったりして、そういう人と人とのローカルなつながりみたいなところから話が進んだりすることもあるのも、このフェスならではですかね。

無料エリアが広げる裾野

―LIVE AZUMAを語る上では無料のマーケットエリア「PARK LIFE」の存在も大きいですよね。

佐藤: そこはまさに力を入れている部分ですね。最初は「無料じゃ楽しめないでしょ」とお客さんにも思われていたと思うんです。「どうせチケット持ってないと楽しめないんでしょ」みたいな。でも年々口コミで「無料でも十分楽しい」と広がっていった。家族連れや送迎ついでに立ち寄る人が増えて、福島の人たちが新しい楽しみ方を見つけ始めているのが面白い現象ですよね。そういうのはこちらから押し付けてもダメで、お客さんや地元の人が気づいてくるみたいなのが大事なのかなと。「ラーメンだけ食べにくるのありなんだ」とか(笑)

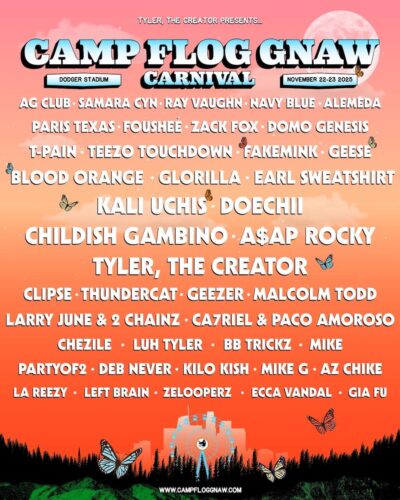

坂口: もちろんチケットを買ってくれて楽しんでくださるのが理想ですので、チケットご購入者は大前提で1番大切にしつつ、ふらっと遊びに無料エリアにいらっしゃる方が楽しんでもらえることこそが、フェスが広がる未来への入り口なんです。このあたりは海外フェスの事例から学ぶことも多いですね。スペインのSónar(ソナー)、オランダのADE、アメリカのSXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)等に出張した際に感じるのが、とにかく街自体がフェスみたいな感じですし、チケットがなくてもふらっと楽しむこともできる。国内の無料エリアの設計でいうと、横浜赤レンガ倉庫エリアの「GREENROOM FESTIVAL」や秋の「LOCAL GREEN」はとても勉強になる素敵なフェスだったりします。

佐藤: そうですね。あとは個人的に「森、道、市場」にも影響を受けています。マーケットが超充実していて、音楽のコンテンツもしっかりと楽しめる。色んなお店や人のパワーを貸してもらって、それ自体もフェスの色になっていく、”エキス”になっていくようなイメージでエリアを作っています。

―開催を経て、来場者層の変化はありましたか?

佐藤: 年齢で言うと、若い人からファミリー層、いわゆるロックフェスではあまり見かけない年齢層まで、比較的偏りなく来場していただいているのが開催当初からの特徴です。規模感は変わってもそこが変わらないのも面白いなと。ただエリアに関しては、関東からの来場が2割から3割に増えましたね。「県外から福島に来てもらう」というのも開催当初からの大きな目的なので、手応えを感じてきたところです。

坂口: あと、ご来場者の方からのお問い合わせが確実に減りました。もちろん開催が浅いと分からないことが多いのは当たり前なのですが、回を重ねるうちに、常連の人が増えたり、何かあっても周囲の人が教えてくれたりみたいなことが増えているのだと思います。それもフェスの”らしさ”というか、「LIVE AZUMA=こういうもの」というのが、中の人以外から伝わっている証拠かなと思っていますね。