2025年4月に行われた「SYNCHRONICITY’25」内のトークイベントの模様をテキストでもお届け。今回は「SYNCHRONICITYとサステナブルな取り組み」をテーマに、アーティストのYonYonさん、SYNCHRONICITYのサステナブル担当のエバンズ亜莉沙さんを迎え、Fsstival Life編集長・津田昌太朗の進行のもと、シンクロニシティのサステナブル・アクションについて語ってもらった。

SYNCHRONICITYとサステナブルな取り組み

津田:SYNCHRONICITYでは、コンセプトである「CREATION FOR THE FUTURE – 未来が見えるフェスをつくる -」のテーマのひとつとして以前から「サステナブル」を掲げており、グリーン電力の導入をはじめ、これまでもたくさんのチャレンジをおこなってきました。さらに今年からは専任の担当者をアサインして、取り組みを加速させています。今日は、SYNCHRONICITYサステナブル・アクションのディレクターに就任したエバンズ亜莉沙さんに加え、本日このあとステージを控えているYonYonさんをお招きして、アーティストの目線もまじえ、このテーマについて掘り下げてみたいと思います。

YonYon:ソウル生まれ、東京育ちの「歌うDJ」として活動しています、YonYonです。最高にハッピーでピースフルなグルーヴを作ってフロアを盛り上げるような活動をしています。SYNCHRONICITYへの出演は今回はじめてですが、私の好きなアーティストたちの多くがインスタで出演の告知をしていて、私もいつか出たいと思っていました。ラインナップの幅広さに加え、渋谷のいくつもの会場をまたがって開催しているというスケール感に「なんだこのフェスは!?」とワクワクしたのを覚えています。

エバンズ:私は約十年にわたって「サステナブル」や「エシカル」という、 人や環境に優しい暮らしというものを軸に発信をしたり、イベントのディレクションをさせていただいたりしています。麻生さん(SYNCHRONICITYオーガナイザー)との出会いは「KEEN FEST」でした。彼らも(アウトドア)シューズブランドとしてだけではなく、災害支援など社会活動を積極的におこなっているのですが、その企画のひとつに麻生さんが関わっていて、そこでお会いしたのが最初でした。「CREATION FOR THE FUTURE – 未来が見えるフェスをつくる -」ということをずっとテーマに掲げており、それこそ3.11の前、2000年代の初頭から「グリーン電力の使用」や「紙チケットの廃止」という取り組みはしてきましたが、今年20周年を迎えるというタイミングで、より一歩踏み込んでいきたいということでご一緒することになりました。

津田:アーティストであれば「こういうフェスに出演してもらえませんか」や「ステージをプロデュースしてくれないか」というお話はよくあることだと思いますが、”サステナブル担当”という、国内ではなかなか見かけない役割を担うというのは、どういった経緯があったのでしょうか?

エバンズ:おそらく「役割を作ろう」という意図はなく、もしかしたら麻生さんがご自身でやりたかった事なのかもしれません。ただ、ほかにも構想がいっぱいある中で、ひとりでそれを全部実現するということはできない、ということがやはり一番大きかったのだと思います。今日も相変わらずあちこち走り回っていますが(笑)。また、去年から実行委員会を立ち上げ「組織としてみんなでやっていこう」という考え方の中で、この役割も分掌していくべきファンクションのひとつでした。私はこれまで商業施設でのサステナブル関連のイベントや企画に携わってきましたが、そういうことをこのSYNCHRONICITYでもできないか、ということを去年相談されたのがはじまりでした。

津田:YonYonさんはほかにもたくさんフェスに出られていますが、こうした「専任のサステナブル担当がいる」といったケースを目にしたことはありますか?

YonYon:実は、わたしが学生の頃に初めて行ったフェスが2003年の「ap bank fes」でした。こちらは数ある音楽フェスの中でも「サステナブル」を掲げた代表的なイベントのひとつで、そこに「環境対策ボランティア」というのがあり、学生のころ、興味があって参加したことがありました。その経験から、音楽フェスと「サステナブル」や「環境」などは、特に日本では結びつきが強い印象があります。

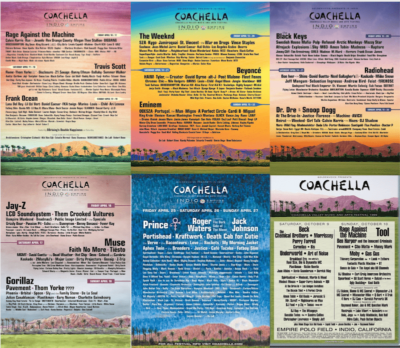

津田:確かに「フェスの中で環境のことを考えようよ」といった雰囲気が自然になってきた背景には、ap bank fesで櫻井和寿さんや小林武史さんがそうした空気を作ってきた側面もあります。いくつかのフェスで、「ゴミゼロナビゲーション」やサステナブルに関連したトークセッションなどが設けられていたりもしますが、専任のディレクターをつけて押し出していく、というのはあまり例がないように思います。SYNCHRONICITYではどんな取り組みをしているのか、具体的にご紹介いただけますか?

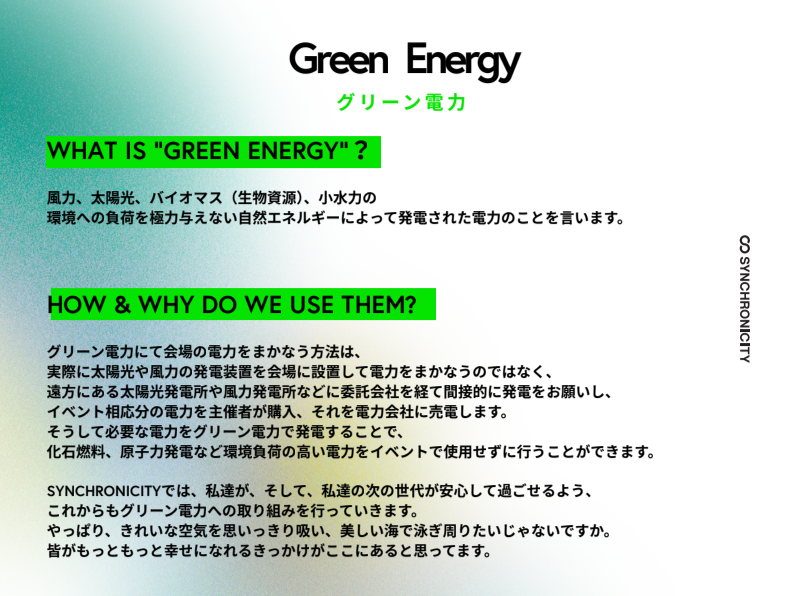

エバンズ:SYNCHRONICITY自体、ポテンシャルの高いフェスなので、できることが無数にある中で、今年はいくつかを厳選したのですが、それでもかなり盛りだくさんになってしまいましたね。そもそもサステナブルという言葉は、みなさんも聞いたことがあるように「持続可能な」という意味ですが、地球環境そのものや、そこで生活する私たち人間、そしてそれ以外の生き物たちも全部ひっくるめて持続可能な状態を成立させるのが「サステナブル」だと考えています。そしてそれを実現するために私たちができるアクションのひとつが「グリーン電力」の採用で、これはSYNCHRONICITYがもう十年以上も前から続けていることです。

そして次に、廃棄される衣類の削減を通じ、資源の循環を目指していく取り組みを始めています。その他にも、今回は会場の装飾の一部として、カーテンの端材を再利用しています。カーテンは製造の過程で、切り落としてしまった中途半端な布が残ってしまい、とりわけオーダーメイドカーテンは廃材が大量に出るとされています。今は布のリサイクルも可能ではあるものの、混合素材やレースのような素材だとリサイクルが難しいため、今回はその布をそのまま利用したインスタレーションをO-EASTの装飾として使用しています。また、このトークセッションもその取り組みのひとつです。やはりフェスというのは主催者だけでもアーティストだけでも開催することはできなくて、このように会場に来てくださっているみなさんも一緒に作り上げていくものです。取り組みを続けていくためにも、みんなにとって持続可能じゃないと意味がないので、「みんなで楽しく取り組めることは何だろう?」ということを対話ができるような場も、もっと増やしていけたらと考えています。

津田:エバンズさんは普段からエシカルコーディネーターとして活動されてる中でこうした話をする機会も多いかと思いますが、私たちは時々そうした話題に触れたりすることはある一方で、一体何から始めたらいいのかはわからないことも多いように思います。自分の趣味がウェルネスな行動とつながっていくような機会は普段あまりないかもしれませんが、フェスという非日常な場であれば「もっと気軽に理想を語ってもいいじゃん!」という雰囲気になれる側面はありますよね。

グリーン電力の使用~クリーンエネルギーの「オフセット」とは

エバンズ:グリーン電力の説明もさせてください。SYNCHRONICITYでは、太陽光パネルによる発電などのクリーンエネルギーを購入し、石炭・石油で発電された電力の代わりに使っていくことで、二酸化炭素の排出量を抑え、より地球に優しい消費にしていこう、という取り組みをおこなっています。

YonYon:購入した「グリーン電力」はあとから送られてくるのでしょうか?

エバンズ:複数の会場を使って開催されているSYNCHRONICITYでは、ライブハウスごとに契約している電力会社も異なっています。

それをこのフェスのために切り替えてもらうというのは現実的ではないため、「オフセット」という方法を採用しています。

例えば一般の電力会社の電気を100使ったら、あとから100に値するグリーン電力を購入してバランスをとることで、そのグリーン電力の普及にかかるコストをSYNCHRONICITYが負担する、という仕組みになります。

津田:なるほど、では会場のどこかにソーラーパネルを設置して、その電力で音楽を、というわけではないんですね。

たとえば岐阜県で開催されていた「中津川 THE SOLAR BUDOKAN」では、会場内で発電した電力でフェスを運営していましたが、その手法はかなり場所を選ぶため、どのフェスでもできるものではない、という印象があります。一方「オフセット」方式であれば、どのフェスでも取り入れられるというメリットがあります。「電力」というのはフェスではひとつの大きなテーマですから。

YonYon:音を鳴らすこと自体が電気を使ってますからね。ちょっと話はそれるんですが、電圧や電力が音にも影響する関係で、アーティストは電力にこだわる人が多いですね。

たとえば韓国では電圧は220ボルトで、日本の約2倍ということもあり、音が太く出る印象です。

津田:興味深い話です。そういえば先ほど触れた「中津川 THE SOLAR BUDOKAN」では、その「クリーンエネルギーで出す音が、どこかまろやかで良い」というようなことを語っていたアーティストさんもいました。

YonYon:韓国などの外国では物理的に違いがありますが、ほかにも電源タップの種類によっても音が変わったりするため、中には自分の好きな音が出る電源タップを買い集め、ライブごとにそれを持参される方もいるようです。環境負荷を考えると「一番の節電はライブをしないことだ」などと言われてしまうかもしれませんが、そういうわけにもいかないですよね。電気は音楽にとって必要なものであるからこそ、ライブや大きな産業であるフェスティバルにおいては、少しでも「良い電気」を使っていこうと考えるのは、とても大事なことだと思います。